来源:台海网

立春 春风得意的状元郎,纱帽簪着春胜般的花枝,凝聚了人们对春令之美的想象。

雨水 司雨的东海龙王,龙首人身,着冕服、持笏板,以文官形象祈祷降雨、滋润万物。

惊蛰 雷公形象,古人视其为惩罚罪恶、主持正义之神,对雷电既恐惧又尊崇。

春分 温婉仕女,宛如东风装扮的春姑娘,呼应此时风雨多变、兼具柔和与骤雨的特点。

清明 “一见大吉”的白无常谢必安(尊称“七爷”),契合清明时节与魂灵鬼魅相关的联想。

谷雨 道士扮相,右手握麦苗、左手持钵,作洒水状,寓意以甘霖滋养万物。

立夏 关公形象,体现夏季“盛德在火”的属性,暗含外表峻酷、内心温厚之意。

小满 巡视乡野的官吏乡贤,稻谷将熟时巡查田亩,期盼籽粒饱满化为农人丰收。

芒种 牧童形象,左手持鞭鞭策麦收,右手攥稻秧催促播种,贴合收麦种稻的农时。

夏至 哪吒形象,既象征盛夏阳刚气象,又借葫芦作为辟邪驱鬼法器,应对暑热疾疫。

小暑 兵卒扮相的鬼怪。古人认为暑热由厉鬼所致,手持燃火炭盆,体现炎热天气。

大暑 太阳神角色,手擎熊熊大火炉,象征酷热至极,提示人们暑时需“藏伏”。

立秋 操练军士的武将,有“沙场秋点兵”之意,标志着结束“闭关”,顺应秋之肃杀时气。

处暑 暴躁武将,火红面容与暴躁性情,是“秋老虎”余热未消、秋燥盛行的写意表达。

白露 江湖侠客般的武生,身背双剑,以“寒气出鞘”的意蕴呼应凉意渐起。

秋分 奔向月宫的温婉嫦娥,契合秋高气爽时人们既存秋兴、又有秋愁的心境。

寒露 穆桂英挂帅形象,以刀剑寒光凸显寒露的肃寒之气,诠释深秋寒气初现。

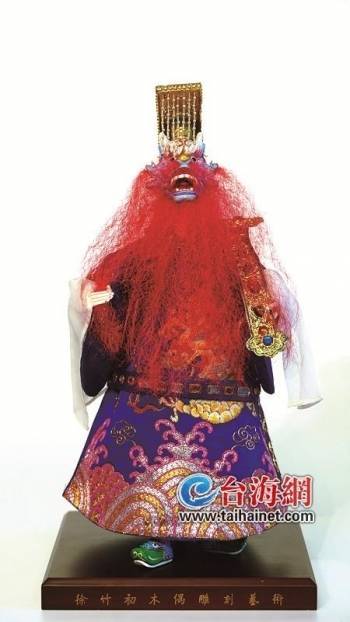

霜降 须髯张扬、挥舞双刀的武将,凸显朔风渐起、严霜将至时,令万物止息的肃寒。

立冬 作揖的中年老生,象征人们对温暖的依依不舍,暗合冬季万物生长“暂停”的规律。

小雪 手持长戟(戟上挂招雪旗)的传令将,承载人们对初冬应时降雪的期盼。

大雪 手持长矛的神将,契合“大雪雪满山,来岁必丰年”“瑞雪兆丰年”的民间共识。

冬至 神情恭谨、笑容满面的“福星”,贴合“冬至大如年”“吃补吃福”的习俗。

小寒 “善恶分明”的黑无常范无救,作为冥界差役,专抓坏人,承载着人们对安全感的想象。

大寒 托举冰块、口含剑鞘的妖鬼,以“寒锋剑气”的意象凸显隆冬酷寒。

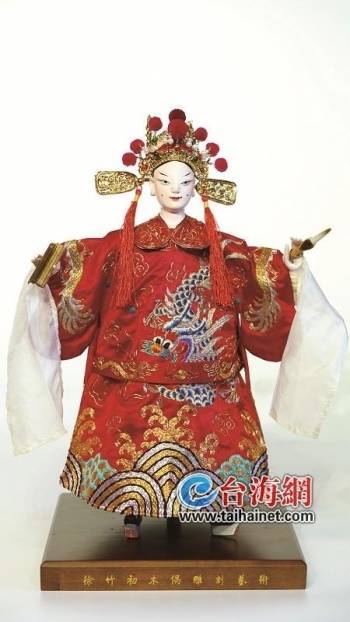

台海网11月3日讯(导报记者 孙春燕 曾宇姗 崔晓旭 吕寒伟/文 吴奕群/图)央视的镜头里,24尊形态各异的木偶惊艳亮相,它们或身披锦绣、或手持信物,每一尊都承载着一个节气的故事,将中国古代农耕文明的智慧与闽南木偶雕刻的精湛技艺完美融合。

这便是由海峡导报社闽南文化传播推广中心推出的首组非遗创新作品——海峡导报社联合漳州徐竹初木偶艺术馆、台湾同胞,共同打造的24节气木偶。当这组凝聚着匠心与文化的作品在国庆登陆央视,不仅让更多人领略到闽南非遗的魅力,更揭开了一段关于传承、创新与两岸文化交融的动人故事。

两岸携手 媒体+非遗传承人+台湾学者

今年5月,海峡导报社“闽南文化传播推广中心”正式揭牌成立,这是海峡导报社助力泉州、漳州和厦门建设世界闽南文化交流中心的重要举措。

早在2023年,海峡导报社就启动“闽南文化数字传播平台”搭建工作,梳理闽南文化中宝贵的文化遗产与非物质文化遗产等,以创新的媒体传播形式弘扬闽南文化。经过两年的内容沉淀与品牌建设,海峡导报社于今年春季启动“非遗焕新”媒体计划,首个落地项目即是“24节气闽南木偶”。3月20日,第一尊24节气木偶“春分”上线,开启两岸文化工作者的非遗创新合作之路。

◆国家级非遗“漳州木偶头雕刻”省级传承人徐强。

“24节气闽南木偶”的幕后团队,是不到一周就组建完成的“媒体+非遗传承人+台湾学者”组合。海峡导报社率先找到国家级非遗“漳州木偶头雕刻”的省级传承人、徐竹初木偶艺术馆负责人徐强,进行24节气木偶形象的原型敲定与民俗传说梳理。再经徐强引荐,与闽南师范大学文学院副教授兼汉语国际教育学系系主任陈瑞松展开合作。陈瑞松牵头在台湾溯源24节气木偶形象的出处,涵盖壁画、木板画等艺术载体及相关学术研究成果。

巧合的是,今年1月,中国气象局气象服务首席专家宋英杰的《24节气神》一书出版,“24节气闽南木偶”项目团队通过对比台湾学者的两篇学术论文,获取了24节气木偶形象在两岸文脉中的文献资料和现实证据。导报记者采访多位厦门、漳州的民俗画师证实,民间确有“24节气人物画谱”流传。

而在第一尊节气木偶推出后不久,项目团队又在泉州的一座寺庙中发现了门板上的24节气人物图谱,其人物主体、肖像、形态等和台湾现存的24节气人物画像呈现出“同出一脉”的关联性。

匠人匠心 徐强与徐氏木偶的传承之路

“木偶雕刻是一门需要耐心和细心的艺术,每一刀都要恰到好处,才能赋予木偶灵魂。”在徐强的工作室里,摆满各种各样的木偶头和雕刻工具,空气中弥漫着樟木的清香。他拿起一把刻刀展示雕刻过程,木屑轻扬间,一个木偶头的眉眼渐渐清晰。24尊节气木偶,就诞生于他之手。

徐强出生在漳州芗城区的一个木偶世家,从第一代徐梓清算起,到徐强已是第七代,他的父亲徐竹初是第一批国家级非物质文化遗产项目漳州木偶头雕刻代表性传承人。受家庭氛围熏陶,徐强6岁便拿起刻刀学习木偶雕刻,1980年开始,他奔赴全国各地向木偶雕刻大师学艺,将不同流派的技艺精髓融入自己的创作。因此,徐强不仅继承父亲“以形写神”的雕刻精髓,更博采众长,发展出木偶装饰性强、更具艺术冲击力的造型。

创作24节气木偶,是徐强近一年来的心血,创作初衷,源于30多年前在台湾的经历。1987年,徐氏木偶名扬海内外,徐强频繁受邀赴台举办木偶展览。在台期间,他走进庙会、探访宗教场所,那些游览过的壁画故事、听闻的节气典故,便在他脑海中埋下了创作的种子。“24节气是闽粤台地区代代相传的民俗智慧,能不能用我擅长的木偶将这些智慧立体化呈现?”带着这份初心,徐强耗时近一年,将两岸文化情怀与中华传统民俗巧妙结合,完成了这组24节气木偶。

坚持做木偶至今已有50多年,徐强说:“靠的不只是对这门技艺的浓厚情感,更是家庭责任和社会责任的双重激励。”

台湾学者 陈瑞松的庙宇寻“神”之旅

◆闽南师范大学文学院副教授兼汉语国际教育学系系主任陈瑞松。

24节气木偶的诞生,离不开台湾学者陈瑞松的鼎力相助。

布袋戏是陈瑞松童年的美好回忆,成年后接触文学与戏剧的他,又跟着老师做布袋戏、木偶戏的田野调查,结识了台湾的木偶雕刻师,深埋心底的木偶情结也开始萌芽。与徐强的合作,则始于闽南师范大学文学院原创剧《凌波仙子》的制作。当时,陈瑞松委托徐强制作凌波仙子杖头偶,开启人偶同台演出的序曲。此后,两人在多部原创剧中持续合作,希望将漳州的非遗木偶结合传统话剧,为漳州讲好在地故事。当徐强邀请陈瑞松参与24节气木偶创作时,两人一拍即合。

为让24节气木偶“有灵魂”,陈瑞松几乎走遍了台湾的大型庙宇,在庙宇壁画中寻找节气人物形象的素材。笔记本上一幅幅图画、一串串文字,都凝结着他的心血。“这些人物中,有的来自庙宇壁画,有的来自古代神话,有的是传统戏曲里的造型,每一个人物都有对应的原型。”不仅如此,陈瑞松还查阅大量学术论文,拜访台湾长者,了解民间传说与民俗故事,只为让木偶形象更贴合节气内涵。

创作过程中,木偶道具的设计是一大难点。“很多时候,木偶只有手部的动作,可道具代表着二十四节气的象征意义,要把道具安到木偶身上时,就会出现很大困难。”陈瑞松举例,“大寒”的道具相对较大,木偶难以托举,他和徐强尝试用铁丝做支架,最终通过固定道具在木偶身边的方式解决;“大暑”木偶需要手持火炉,他们便在火炉里增加小灯泡,放上充电宝,用“火光”来凸显节气的炎热。

在陈瑞松看来,24节气木偶的创作,是两岸文化融合的生动体现。“徐强老师的北派雕刻风格,加上台湾和闽南庙宇的人物特色,就有了南北的融合、两岸的融合。木偶身上服饰的花纹或者图案,都是精美的漳绣,每一尊木偶的细节处都藏着深厚的文化内涵。”

薪火相传 让闽南木偶焕发生机

当24节气木偶登陆央视,这不仅是一次非遗技艺的展示,更是一场文化的传承与对话。在守正创新中,闽南木偶正焕发出新的生机,走向更广阔的舞台。

◆漳州市博物馆策展人徐翌昕。

徐强对木偶雕刻的执着,在家族中薪火相传。他的女儿徐翌昕,大学期间在台湾攻读流行设计专业,接触到台湾霹雳布袋戏,毕业后毅然回到漳州投身木偶雕刻事业。如今,作为漳州市博物馆策展人的她,不仅在馆内策划木偶展,更带着徐氏木偶走向全国、走向世界。今年5月,她把一尊哪吒形象的夏至木偶带到2025年大阪世博会中国馆的福建周活动现场,深受中外贵宾的喜爱。“24节气木偶如同一个个文化窗口,让五湖四海的人们领略到闽南木偶雕刻的韵味。”徐翌昕说。

下一步,闽南文化传播推广中心将推出一系列闽南木偶非遗创新行动,计划创作人偶剧,让传统漳州木偶出现外国人形象,拥有国际传播功能;还计划做一出屈原《九歌》的戏,让其中九个神明以木偶形象出现;同时,在学校办24节气木偶展览,探索节气与茶叶、音乐的结合。

*******************************************************

【台海网报料渠道】

邮箱:taihainet@163.com

报料、登报、维权、内容合作专线

配资专业门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。